ASTRONOMIE FÜR ANFÄNGER

ASTRONOMIE MIT FERNGLAS UND TELESKOP

Hartmut Schönherr

Sternkarten, Bücher, Apps, 230 kommentierte Links (eigene Seite)

Aufsuchkarten für das Fernglas (eigene Seite)

Beobachtungstagebuch (eigene Seite)

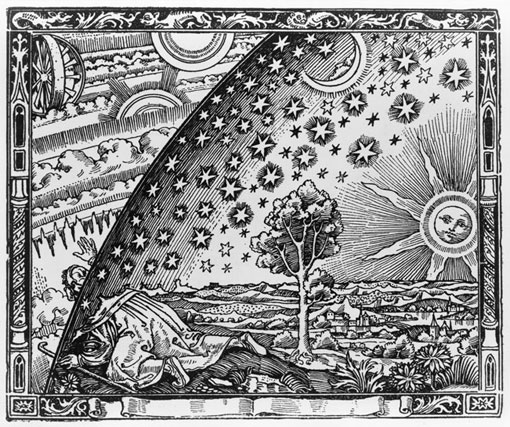

Abb. aus Camille Flammarion, L'atmosphère, 1888

Das Angebot eignet sich in weiten Teilen auch als Einführung in die Fernglas-Astronomie und möchte das Fernglas als wichtigstes Hilfsmittel zum Einstieg in die Astronomie vorstellen und als Werkzeug einer Astronomie für Alle, auch mit kleinem finanziellen oder zeitlichen Budget.

Ich danke den Communities von cloudynights.com, astronomie.de und astrotreff.de für hilfreiche Klärungen.

INHALT

1 Voraussetzungen der

Amateur-Astronomie

1.1 Zeit und Geld1.2 Frustrationstoleranz

1.3 Sehen lernen

1.4 Bastelfreude

1.5 Suchen und Finden

2 Grundentscheidungen

beim Teleskop-Kauf

2.1 Parallaktisch versus azimutal2.2 Brennweite versus Öffnung

2.3 Refraktor versus Reflektor

2.4 Manuell versus GoTo

2.5 Optisch versus digital

3 Ausrüstung

3.1 FernglasExkurs: Vergleich einzelner Modelle von Ferngläsern

3.2 Stativ und Montierung fürs Fernglas

Exkurs: Fernglasaufhängung

3.3 Sonstiges Fernglaszubehör

3.4 Spektiv

3.5 Teleskop

Exkurs: Typen und Modelle von Teleskopen/Sets

3.6 Teleskopmontierung

Exkurs: GTiX Montierung von Skywatcher

3.7 Sucher

Exkurs: TS-Optics 8x50 Winkel-Sucher

3.8 Steuerungs- und Auffindhilfen

Exkurs: Celestron WLAN-Modul

3.9 Okulare, Linsen, Filter

4 Himmelsobjekte

4.1 Sonne4.2 Mond

4.3 Planeten

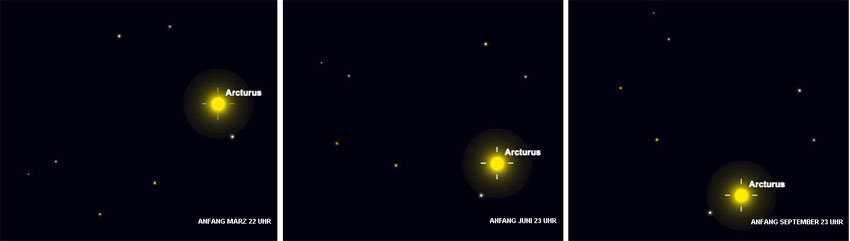

4.4 Einzelsterne

4.5 Doppel- und Mehrfachsterne

4.6 Offene Sternhaufen

4.7 Kugelsternhaufen

4.8 Planetarische Nebel

4.9 Nicht-planetarische Nebel

4.10 Galaxien

4.11 Schnelle Objekte

4.12 Sternbilder

5 Probleme und Lösungen

5.1 (Fast) nichts zu sehen5.2 Unscharf, wackelig, schnell weg

5.3 Und nochmal: Wackelpudding

5.4 Auf dem Kopf stehend

5.5 Bei Nacht sind alle Katzen grau

5.6 Ich seh etwas, das du nicht siehst

5.7 Der richtige Zeitpunkt

5.8 Die Himmelsrichtung

5.9 Womit soll ich beginnen?

5.10 Justierung

5.11 Kollimation Fernglas

5.12 Alignment

5.13 Steifer Nacken, kalte Füße

6 Orientierungshilfen

6.1 Orientierung an Sternhaufen6.2 Orientierung an Einzelsternen

6.3 Orientierung an Sternbildern

6.4 Orientierung an Asterismen

6.5 Orientierung an geometrischen Strukturen

7 Aufsuchwege,

Aufsuchhilfen, Aufsuchtipps - Starhopping

7.1 Wie finde ich interessante Sternhaufen?7.2 Vom Seemöwennebel zum Kaliforniennebel

7.3 Vom Seelennebel zum Hantelnebel

7.4 Galaxien zum Einstieg

7.5 Galaxien zum Grübeln

7.6 Himmelswanderungen mit dem Fernglas

8 Vermischtes

8.1 Tagbeobachtung8.2 Aufzeichnungen

8.3 Eigenbau

8.4 Quadratur des Kreises

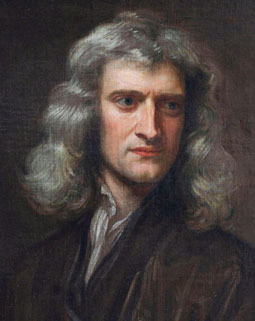

8.5 Isaac Newton

8.6 Sternwarten des Vatikans

8.7 Einsatz gegen Lichtverschmutzung

8.8 Therapeutikum Sternenhimmel

8.9 Astronomie und Körperbild

8.10 Konjunktionen und Oppositionen

8.11 Astrologie

8.12 Das Evangelium am Himmel

8.13 Manichäismus

9 Typologie der Sternen-Leidenschaft

10 Glossar

und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:

Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir."

Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788

1 Voraussetzungen

der Amateur-Astronomie

Ich habe meine Leidenschaft für die Himmelsbetrachtung im

zweiten Corona-Jahr 2021 wieder neu entdeckt. Ausflüge

machen oder gar Reisen, Ausstellungen besuchen, ins Theater

oder in die Oper gehen - all dies war derart erschwert, dass

ich dieser ganz anderen Verlockung gerne erlag, gelegentlich

das Fenster im Kopf weit aufzustoßen. Obgleich ich wohl

wusste, dass der Umgang mit dem Teleskop nicht einfach mal

so zu machen ist wie ein Kurzurlaub im Karwendel-Gebirge

oder ein Opernbesuch.Das "Teleskopieren" kostet viel Zeit, fordert Übung sowie intensive Auseinandersetzung mit der Ausrüstung - und es verlangt ein gerüttelt Maß an Frustrationstoleranz. Bedauerlicherweise ist das Wort "Teleskopieren" belegt von der Technik, Gerätschaften im industriellen Gebrauch "auszufahren" - ähnlich wie die im 19. Jahrhundert verbreiteten Fernrohr-Teleskope. Mit dem Wortsinn ("telou", gr. für "fern", "scopein", gr. für "schauen") hat diese technische Verwendung so wenig zu tun wie bei den so genannten "Teleskop"-Stöcken für das Wandern.

Für Immanuel Kant gilt im "Beschluß" seiner "Kritik der praktischen Vernunft": "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden [so!] Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir." Und was er dann zum "Ding" des "bestirnten Himmels" sagt, darf sich jeder Astronom, jede Astronomin, ob Amateuer oder Profi, ins Stammbuch schreiben: "Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer."

Die ersten Astronomen waren Mathematiker, Theologen und Philosophen. Etwas davon sollte man schon in sich tragen, ehe man sich in dieses Abenteuer stürzt und viel Geld für die Ausrüstung ausgibt. Und gewarnt sei der oder die Interessierte auch durch die Anekdote über den griechischen Naturphilosophen Thales von Milet (624-547 v.Chr.), der beim Betrachten der Sterne in einen Brunnen stürzte und darob von seiner Magd ausgelacht wurde mit dem Vorwurf, er betrachte zwar die Dinge am Himmel, aber die Dinge auf der Erde beachte er nicht.

1.1 Zeit und Geld

Ein erfahrener Himmelsgucker meinte einmal zu mir, es

brauche drei Dinge für die Himmelsbeobachtung, 1. Geduld,

2. Geduld und 3. Geduld. Und in der Tat, Geduld ist vor

allem erforderlich, um am Himmel etwas zu sehen, was nicht

auch mit dem bloßen Auge oder einem guten Fernglas schnell

zu sehen ist. Die Eigenschaft Geduld hilft allerdings

wenig, wenn nicht vor allem eines da ist: Zeit! Dieses

Hobby, dieser "Zeitvertreib" kostet Zeit, sehr viel Zeit.

Das beginnt mit der Informationssuche vor der Entscheidung

für die passende Ausrüstung, geht nach den ersten

Anschaffungen weiter mit dem Warten auf eine Nacht mit

günstigen Bedingungen (klarer Himmel, nicht zu kalt, nicht

zu später Sonnenuntergang, nicht zu heller Mond ...),

dehnt sich mit dem Herumgefummele bis die Ausrüstung

funktioniert und man mit ihr umgehen kann und endet noch

lange nicht mit den Fahrten zu geeigneten

Beobachtungsplätzen. Denn dann beginnt die Suche nach den

Objekten, die sich nicht einfach von selber in den Fokus

bringen. Nicht verkannt werden darf auch, dass es ein

Hobby mit erheblichem Suchtpotential ist. Das wirkt sich

nicht nur auf den Zeitbedarf, sondern auch auf den

Finanzmitteleinsatz aus.

Die erste Ausrüstung zeigt erfahrungsgemäß bald Defizite.

Dann wird zugekauft. Und irgendwann wird die größere,

bessere Ausrüstung angeschafft, mit größerer Brennweite um

die Planeten genauer zu sehen und/oder größerem Objektiv

mit besseren Lichtwerten für die fernen Galaxien. Und wenn

sie nicht gleich mitgekauft wurden, kommt bald das

Verlangen nach GoTo, Autoalign, Autofokus und anderem

mehr. Dabei machen viele Hobby-Astronomen den Fehler,

Enttäuschungen beim Aufsuchen und Betrachten vorschnell

auf mangelhafte Ausrüstung zurückzuführen. Sie kaufen

teure Okulare und Hilfen zum Auffinden von Himmelsobjekten

- um dann zu erfahren, dass sich nicht so viel ändert wie

erwartet. Und dann kaufen sie noch was Teureres, Besseres.

Um wieder enttäuscht zu werden. Ein gefährlicher

Mechanismus, der auch von Süchten bekannt ist. Und

irgendwann gibt es wieder eine Anzeige "Teleskopausrüstung

zu verkaufen". Oder es kommt die Einsicht, mehr Geduld

haben zu müssen, mehr üben zu müssen, den Standort

wechseln oder die Nächte besser wählen zu müssen.

Das kostet dann wieder Zeit. Doch "im Angesicht der

Ewigkeit" geht manchmal das Zeitgefühl verloren. Und die

Weite des Kosmos kann auch eine wohltuende Entlastung sein

von Widrigkeiten im Nahbereich. Was ist schon eine

Pandemie von einigen Jahren angesichts einer Galaxie, die

2.5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist und doch mit

dem bloßen Auge sichtbar (Andromeda/M 31)! Lichtjahre,

schon dieser Maßstab! Räumlich können wir uns das gar

nicht vorstellen. Ein Lichtjahr, das sind

9.460.730.472.580,8 Kilometer. Eine solche Strecke legt

das Licht in einem Jahr zurück. 874.487x schneller als der

Schall ist das Licht. Das entzieht sich unserer

Vorstellung. Mit der Angabe, das Licht benötige für die

Strecke zur nächsten Galaxie, der Andromeda-Galaxie, 2.5

Millionen Jahre, können wir schon eher eine Vorstellung

verbinden als mit dem Kilometer-Produkt aus 2.5 Millionen

und 9.5 Billionen, auch wenn die zeitgebundene Vorstellung

trügerisch sein mag. Vom Stern Betelgeuse wird vermutet,

dass er demnächst in einer Supernova untergehen könnte.

Aber er ist 725 Lichtjahre von uns entfernt. Sollte er uns

also tatsächlich "demnächst" als Supernova erscheinen,

dann ist das vor 725 Jahren geschehen.

Und was sind schon 5.000 Euro für ein Teleskop, für das

ich eine Galaxie sehen kann, die 50 Millionen Lichtjahre

entfernt ist! Oder 10.000 Euro für eine Milliarde

Lichtjahre. Gefährliche Gedanken, also Vorsicht sowohl

beim Umgang mit der eigenen Lebenszeit (und der von

Partnern und Kindern), die eben nicht in Lichtjahren

bemessen ist, und beim Umgang mit den eigenen finanziellen

Ressourcen im Rahmen dieser äußerst faszinierenden und

zweifellos auch enorm bereichernden

Freizeit-Beschäftigung!

Abschließend ein Trost: Eine anfangstaugliche Ausstattung

- ohne GoTo - gibt es schon unter 350 Euro (Stand Januar

2022), z.B. das Omegon N 150/750. Dieses parallaktisch

montierte Teleskop (ein Newton-Reflektor, daher "N")

frisst erstmal keine Zeit für das Einrichten des GoTo und

die Steuerung, die erfolgt schlicht manuell, und es bringt

keine Belastung durch Stromversorgung, Ärger mit der

Motorensteuerung und andere unverhoffte Widrigkeiten

komplexerer Ausrüstungen! Und für knapp 130 Euro gibt es

ein astronomietaugliches Fernglas, das 15x70 LE

von TS-Optics.

1.2 Frustrationstoleranz

Frustrationstoleranz heißt zunächst einmal: Bescheidenheit.

Selbst wenn man es endlich geschafft hat, einen famosen

Nebel zu sehen "mit eigenen Augen": Er oder sie sieht nicht

so aus wie auf den Fotos, die das Smartphone in der

Astronomie-App zeigt. Oder gar die Fotos bei "Spektrum der

Wissenschaft", "National Geographic" und anderen. Er oder

sie ist grau und unscheinbar. Denn die Augen sehen bei Nacht

nun einmal vorwiegend Grautöne. Ein anderer Grund sind die

Überlagerung der Farben durch Lichtverschmutzung und

sonstige optisch relevante Effekte. Wer nicht bescheiden

bleiben möchte, der versucht, mit Filtern den Farben

aufzuhelfen. Mit weiterhin eher bescheidenen Ergebnissen,

was die Farben betrifft. So landet er oder sie früher oder

später zwangsläufig bei der Astrofotografie. Denn mit der

kanns dann richtig psychedelisch werden, so wie wir das von

den Nebelbildern aus den Magazinen kennen.Und dann ist die Galaxie endlich im Fokus, aber nur ein schwacher Nebelfleck. Auch nicht so berauschend wie auf den Fotos. Und überstrahlt vom Mond, der gerade aufgegangen ist. Da steigt schnell die Verführung auf, mit einem Griff in die Haushaltskasse das erträumte Bild mit einer lichtstärkeren Optik zu kaufen. Die nebenbei allerdings auch das Mondlicht besser sammelt. Und Vorsicht - die nächste Frustration könnte beim Auf- und Abbau und beim Transport dieses Galaxien-tauglichen Gerätes lauern. Das ist nämlich voluminös und schwer und unhandlich. Erst mal die Erwartungen runterschrauben ist ein guter Tipp für den Start. Denn zunächst werden wir - abgesehen von den Sternen und den Planeten - vor allem mehr oder weniger helle graue Flecken sehen, die berühmten "Wattebäusche", mit denen zu leben wir lernen müssen. Und irgendwann freuen wir uns, bescheiden, wenn wir da, wo wir vorher nichts gesehen haben, einen Wattebausch entdecken, die gesuchte Galaxie.

Frustrationstoleranz ist auch sonst vonnöten, nicht nur weil das Gesehene vom Erwarteten abweicht. Da ist die Ausrüstung aufgebaut, und dann zieht der Himmel zu - obgleich der Wetterbericht anderes gesagt hatte. Da fällt die Powerbank aus und die Montierung lässt sich ohne Strom nur in einer Ebene bewegen, den Rest muss ein Umstellen des Stativs besorgen. Da funktioniert endlich die kabellose Steuerung mit einer der inzwischen heruntergeladenen drei Applikationen (Apps/Programme/Softwares) und dann zieht eine Gruppe von Jugendlichen mit ihren Smartphones auf die Bank neben dem Standplatz und die WiFi-Verbindung zum Teleskop bricht ab. Nun muss das Alignment von vorne beginnen, nachdem man die Jugendlichen gebeten hat, den Lagerplatz um einige Meter zu verlegen - oder selber umgezogen ist. Und inzwischen ist das, was man anschauen wollte, in heller Horizontnähe, im Mondlicht oder sonstwohin verschwunden. Auch da helfen nur Gelassenheit und Flexibilität. Oder, wie Urs Flükiger auf seiner beachtenswerten Website "ursusmajor.ch" als 1. Gebot der Hobbyastronomie drastisch ausführt: "Astronomische Beobachtung ist Masochismus."

Eine Grundqualifikation von Amateurastronomen, die zur Frustrationstoleranz gehört, ist die Bescheidenheit. Das klingt zunächst seltsam bei einem Hobby, das nach den Sternen greift. Aber es ist die Eigenschaft, die einen geübten Betrachter etwas sehen lässt, wo der Einsteiger nichts sieht, zumindest nichts, das er bemerkenswert fände. Daher ist Vorsicht geboten, wenn irgendwo steht, die Galaxie X oder der Nebel Y sei schon mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop "zu sehen". Oft ist da nur ein kleiner Nebelfleck, eine kaum zu ahnende Helligkeit, ein Pünktchen , ein Flackern zu sehen. Aber wer kennt, was er da sieht, sieht es eben auch als dieses. Der Einsteiger, die Einsteigerin sieht das erst nach Übung und mit herabgeschraubten Erwartungen.

Und ehe ich es vergesse noch etwas, das nicht in den Verkaufsprospekten steht: Teleskope benötigen eine Aufwärm- oder Abkühlzeit im Freien, eine Anpassung an die Umgebungstemperatur, um korrekt zu funktionieren. Erfahrungswerte schwanken zwischen 15 Minuten und zwei Stunden, abhängig vom Gerät und von der Temperaturdifferenz zwischen Aufbewahrungsort und Betrachtungsort, die vor allem im Winterhalbjahr beträchtlich sein kann. Das Scharfstellen oder eine Kollimation sollten danach erst stattfinden. Sonst gibts wieder mal: Frustrationen.

1.3 Sehen lernen

Das "Sehen" in der Astronomie hat zwei Dimensionen.

Einmal die "innere" von Auge und Gehirn, dann die der

äußeren Bedingungen, des "Seeings", das nicht nur in der

professionellen Astronomie eine sehr große Rolle spielt.

Die erste Hürde für Anfänger ist, überhaupt etwas im

Okular zu sehen. Je nach Position des Auges sehen wir

zunächst vielleicht nur die Okularinnenwand. Also Schwarz.

Es muss lange ausprobiert und immer wieder korrigiert

werden, bis allmählich der richtige Einblick "sitzt",

abhängig auch vom jeweiligen Okular. Ein anderes

"Schwarzsehen" kann daher kommen, dass wir gerade

tatsächlich ins Schwarze schauen, in einen

Himmelsausschnitt, wo es keine Sterne gibt - zumindest

keine, für die das eigene Objektiv lichtstark genug ist.

Das kann vor allem bei hohen Vergrößerungen mit

entsprechend kleinem Bildausschnitt und kleiner

Austrittspupille passieren. Zu Beginn sollte man ein 25mm

Okular oder länger einsetzen, da ist der Ausschnitt

in der Regel groß genug. Auch groß genug, damit ein

anvisiertes Objekt nicht gleich wieder aus dem Bild

rauscht. Hilfreich ist es gelegentlich auch, nicht

einzelne Lichtpunkte oder den erwarteten Ort des Objekts

der Begierde zu fixieren, sondern "ins Schwarze" ringsum

zu schauen, also am Zielobjekt "vorbei". Und plötzlich

zeigt sich da etwas, weil die Pupille weiter aufgeht oder

der Blinde Fleck der Netzhaut passend verschoben wird.

Was wir sehen, wird nicht nur von unseren Augen gemacht,

das Gehirn ist daran wesentlich beteiligt, auch durch

Lernen. Dass wir die Welt aufrecht sehen, verdanken wir

unserem Gehirn und anderen Sinnesorganen, denn das Auge

produziert auf der Netzhaut zunächst ein kopfstehendes

Bild. Zwei besondere Leistungen vollbringt das

Zusammenspiel von Augen und Gehirn für den Astronomen. Zum

einen korrigiert es kurzzeitige "Bildstörungen" - durch

Luftturbulenzen etwa. Zum anderen erhöht es bei längerem

Schauen den Kontrast zwischen schwach leuchtenden Objekten

und ihrem Umfeld. So können sich vermeintliche "Nebel"

unversehens in ein Gewimmel von Sternen auflösen. Dazu

kommt als dritter Effekt im Zusammenspiel von Erinnerung

und aktuellem Anblick oft ein fast fotografisch klarer

Anblick, bei dem man sich fragt, wie der plötzlich möglich

ist. Allerdings benötigt dieser Effekt Übung und über

längere Zeit anhaltendes wiederholtes Betrachten der

gleichen Objekte.

Für Anfänger in der Astro-Fotografie kommt es so

gelegentlich zu der überraschenden Erfahrung, dass die

Aufnahmen schlechter sind als das mit dem Auge Gesehene.

Das Gehirn korrigiert kleinere "Bildstörungen", die von

der Kamera bei Langzeitbelichtung gnadenlos aufgezeichnet

werden.

Gutes "Seeing" erfordert eine klare Nacht ohne

strahlenden Vollmond (falls man nicht gerade den Mond -

dann aber mit Filter - betrachten möchte) und eine geringe

Lichtverschmutzung. Störend für das Seeing sind auch

Luftturbulenzen, vor allem durch allgemeine atmosphärische

Störungen bei Betrachtung in Horizontnähe, aus geheizten

Räumen nach draußen oder durch Turbulenzen über

wärmeabstrahlenden Häuser oder gar aktiven Kaminen. Es

kann aber auch Turbulenzen im Teleskoptubus selbst geben,

etwa durch Erhitzung bei Tagbeobachtungen.

Die Hauptjahreszeit für Himmelsbeobachtungen ist das

Winterhalbjahr. Im Sommer verschwindet die Sonne zu spät

für die meisten Berufstätigen, um eine passende Zeit in

der Nacht zu finden. In nördlichen Breiten bleibt oft die

ganze Nacht über zu viel Restlicht der Sonne. Verschärft

wird das Problem noch durch die Sommerzeit, die um eine

Stunde verschoben ist gegenüber dem Sonnenstand. Die Uhr

zeigt schon Mitternacht, obgleich der Sonnenstand erst bei

23 Uhr angekommen ist - mit dem entsprechenden Restlicht.

Gelegentlich kommt es, vor allem für Neulinge, zu einem

Seeing, das schlicht zu gut ist! In den Bergen können wir

schon mal erschlagen werden von der Fülle an gleisend

flirrenden Sternen, die uns orientierungslos machen. Da

hilft, kaum zu glauben, fürs erste eine Sonnenbrille. Eine

Planetariums-App kann uns dann zeigen, wo wir da oben

gerade sind mit den Augen.

Neben dem "Seeing" hat auch das oft vernachlässigte

"Standing" Einfluß auf die Bildqualität. Ein wackelndes

Stativ, naher Schwerlastverkehr oder Windkraftanlagen

können das Bild vor allem bei hoher Vergrößerung zum

Wackelpudding machen. Manchmal ist es aber auch nur die

eigene Hand, die gedankenverloren auf dem Tubus liegt und

diesen in Schwingung versetzt.

1.4 Bastelfreude

Auch wer nicht gleich selber eine Teleskop bauen möchte, sollte eine Neigung zum Basteln mitbringen. Bei diesem Hobby ist die Ausrüstung nämlich nie fertig - was ähnlich von anderen Hobbys gilt, hier aber schon zur Essenz gehört. Das kann schon gleich nach dem Kauf passieren. Auch bei "Komplettausstattungen" für mehrere tausend Euro.Ich habe einmal ein Celestron-Set aus Maksutov und GoTo-Montierung gekauft (unter tausend Euro allerdings) und da war Folgendes zu tun: Der Stromanschluss hatte einen Wackelkontakt. Die Montierungsverkleidung stand spaltbreit offen. Die Softwares von Motorensteuerung und Handbedienung waren nicht aufeinander abgestimmt. Den Sucherfuß musste ich an der Halterung manipulieren, um eine anständige Ausrichtung hinzubekommen. Und die Optik war nicht ordentlich kollimiert. Bei einem Unistellar-Gerät für mehrere tausend Euro ist die Gummiabdichtung am Okular mit der Schere zurechtgeschnitten und wenn man nicht aufpasst, hat man sie beim Abnehmen der Abdeckung halb rausgezogen. Das kann doch nicht sein? Es kann!

Ausrüstungsgegenstände bei diesem Hobby sind oft multifunktional, Anschlüsse haben mehrere Gewinde und eine Steckhülse kann man dort auch noch festklemmen. Alles ist kombinierbar, aufschraubbar, umbaubar. Herrlich! - wenn man das mag und damit umgehen kann. Und nicht gleich denkt, das kann doch nicht sein, wenn eine Steckhülse reingeschoben werden soll, wo ein Innengewinde zu sehen ist. Oder wenn das Batteriefach am Sucher auch auf den zweiten Blick nicht verrät, wie es zu öffnen ist (stabile Fingernägel oder zwei Schraubenzieher). Bei Teleskopen und Suchern, Montierungen und Fokussierern, Okularen und Handbedienungen, Astro-Kameras und Kabeln ist vieles möglich, muss alles ausprobiert und manches nachgefragt/recherchiert werden und im Zweifelsfalle auch: Geschraubt und neu kombiniert. Und Adapter gibt es zahlreich, um die Multifunktionalität weiter zu steigern. Selbst bei den großen Herstellern ist noch viel zu spüren von der Leidenschaft und dem Ideenreichtum der Garagenwerkstatt hinter diesem "Hobby", auch von der Leidenschaft für die Improvisation.

Und wenn im Händlerprospekt steht: "Auspacken und Loslegen!", dann ist damit gemeint: Loslegen mit Ausprobieren, Lernen, Rumrätseln und Basteln! Die Sterne stehen auch in ein paar Wochen noch da, keine Eile!

1.5 Suchen und Finden

Teleskopieren bedeutet vor allem Suchen. Es sei denn, man

hat GoTo mit Autoalign. Aber auch dann ist noch vom Erlebnis

des Suchens etwas zu ahnen, da man dem Teleskop beim Suchen

zuschauen kann. Und immer ist noch nachzubessern und mit der

Vergrößerung zu arbeiten, ist zu Zentrieren und zu Schärfen.

Dennoch plädiere ich dafür, die Erfahrung des Suchens nicht

vorschnell an die elektronischen Assistenten abzugeben.

Schon gar nicht, wenn wir Kindern die Astronomie nahebringen

wollen. Eine der schönsten Erfahrungen für mich war, als ich

meiner Patentochter und ihrer Freundin mit einem Spektiv

80/480 auf einem schlichten Cullmann-Stativ den Jupiter und

den Saturn zeigte. Mit bloßen Augen sahen wir die beiden

rasch, doch ohne Struktur, ohne Monde, ohne Ringe. Bis wir

sie dann im Spektiv hatten, welch eine Mühe! Und welch

unermessliche Freude, als wir sie dann mit ihren

Besonderheiten im Okular sahen. Wir hüpften alle Drei vor

Freude!Dieses Finden nach langer Suchen ist wie der Blick auf ein Bergpanorama nach langer Wanderung. Wie der tiefer ist als der Ausblick nach einer Gondelfahrt, so vertieft auch das Suchen die Erfahrung des Findens in der Astronomie. Ich möchte damit die "Gondelfahrt" nicht schlecht reden, aber wer es (noch) kann, der sollte es immer wieder einmal ohne versuchen. Die Electronically Assisted Astronomy/EAA bietet wundervolle Möglichkeiten, zumal für die Astrofotografie. Gerade Anfänger in der Astronomie sollten sich aber nicht um die Erfahrung bringen lassen, auch mit eigenen Augen zu suchen, manuell an- und nachzufahren, zu rätseln und aus Irrtümern zu lernen.

Ein bisschen ist es beim Teleskopieren - ohne elektronische Unterstützung - wie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber im Unterschied zur Nadel wissen wir von unseren Suchobjekten, wo wir sie finden (sollten). Wir haben Spuren, Wegzeichen, Koordinaten. Und wir können lernen, immer besser zu werden beim Finden. Dieser Prozess ist unschätzbar bereichernd, belehrend und erweiternd. Das Fernglas hilft uns dabei - und einfache Techniken wie das Starhopping (siehe weiter unten).

Und oft müssen wir uns lange damit begnügen, zu wissen, wo ein Objekt steht, es nicht zu sehen dort, wo es ist, in das vermeintliche Nichts zu schauen, aus dem es dann irgendwann einmal - oft unvermittelt - auftaucht. Diese Erfahrung, an einem einzelnen Objekt, ist wertvoller als das Abklappern einer langen Objekteliste mit einer "perfekten" Ausrüstung.

2

Grundentscheidungen beim Teleskop-Kauf

Vor einem Ausrüstungskauf sollten einige Grundentscheidungen klar sein. In den Foren und bei den Shops wird vor allem darauf hingewiesen, dass für Astrofotografie nur bestimmte Teleskope und Montierungen tauglich seien. Und sicherlich ist dies eine der wichtigsten Vorentscheidungen: Will ich auch fotografieren mit meiner Ausrüstung? Dabei ist nicht gemeint, mal schnell ein Foto vom Mond oder vom Jupiter zu machen - das geht mit allen Ausrüstungen, indem man statt des Auges die Linse des Smartphones ans Okular hält - gegebenenfalls mit einer entsprechenden Montierung, die allerdings nicht notwendig ist fürs gelegentliche Knipsen. Anspruchsvolle Astrofotografie ist mehr, sie umfasst Langzeitbelichtungen, dazu notwendig die Verfolgung der Objekte mit einer geeigneten Montierung und Steuerung, und/oder das Übereinanderlegen verschiedener Aufnahmen mit dem sogenannten "Stacking", einem digitalen Verarbeitungsprozess. Wer das möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass es 1. schon eine schier unübersehbare Fülle wunderbarer astronomischer Aufnahmen gibt, im Netz, in Printpublikationen, bei wissenschaftlichen Einrichtungen, in Sternwarten, auf zahllosen privaten Festplatten. Und dass diese Hobby-Ergänzung 2. nochmals viel Zeit kostet! Dass sie auch beglückt, steht außer Frage. Und wer zum Jäger-Sammler-Typus der Hobby-Astronomenzunft gehört, der wird ohne fotografische Dokumentation nicht auskommen wollen.

Fragen sollte man sich auch, ob eher Sonne, Mond und die Planeten im Fokus stehen sollen oder lichtschwache Deep-Sky-Objekte. Aber wie soll man das entscheiden, wenn man noch gar nicht so genau weiß, wohin die Reise gehen wird? Da hilft es, vor dem Kauf eines teuren Teleskops schon mal mit einem guten Fernglas oder einem Spektiv zu beginnen. Oder zumindest mit einem schlichten Teleskop ohne alle Erweiterungen zu starten. Aber nicht auf einem wackeligen Stativ, das verdirbt die Freude! Ob man dabei eher manuell steuern möchte oder mit digitaler Unterstützung, ist auch eine Frage des Typus. Wem vor dem Umgang mit Smartphone und Laptop am Beobachtungsplatz in stiller Nacht graut, der sollte erstmal manuell einsteigen. Da gibt es ordentliche und preisgünstige Geräte, deren Anschaffung später beim Umstieg nicht so reut wie der Kauf einer teureren GoTo-Ausrüstung, die sich zügig als eine Nummer zu klein erweist und dann verstaubt nach dem Kauf der persönlich tauglicheren Ausrüstung ein bis zwei Preisklassen darüber.

2.1 Parallaktisch versus azimutal

Viele Anfänger fürchten sich vor der parallaktischen Montierung (die Montierung ist das Verbindungsstück zwischen Stativ und Teleskop), da diese mit Einstellungsgeheimnissen schreckt. Wer allerdings schon eine Winternacht mit einer azimutalen GoTo-Montierung rumgefummelt hat oder einen Dobson manuell einem Planeten hinterherschubste, der ist reif für die Parallaxe. Und auch Anfänger sollten sich nicht abschrecken lassen, wenn sie von der Peilung zum Himmelspol, von Polhöhe, Gegengewichten und anderem mysteriösem Geraune im Zusammenhang mit parallaktischen Montierungen hören.

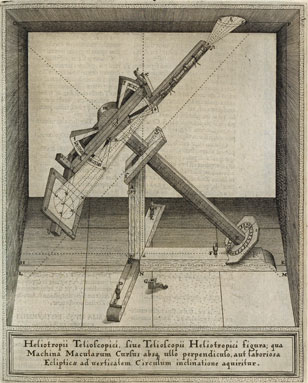

Die parallaktische (oder äquatoriale/EQ-) Montierung folgt der Tatsache, dass der Sternenhimmel sich um eine Achse dreht, nämlich die verlängerte Erdachse, die am Himmelspol gleichsam die Himmelskuppel durchstößt. Die vermeintliche Rotation des Sternenhimmels entsteht schlicht durch die Drehung der Erde um eben diese Achse. Daher kommt die parallaktische Montierung bei der Nachführung von Sternen mit einer Achse aus, die der Erdachse entspricht, zu dieser parallel ist, der Rektaszensionsachse (Stundenachse). Allerdings besitzt sie für die Einstellung auf ein bestimmtes Himmelsobjekt noch eine zweite, im rechten Winkel dazu stehende Achse, die Deklinationsachse. Diese wird nach der Einstellung auf ein Objekt fixiert und das Teleskop in der Nachführung um die Rektaszensionsachse gedreht, dem Objekt bei seiner - vermeintlichen - Wanderung folgend, in Wirklichkeit die Erddrehung ausgleichend. Den ersten Ansatz zu einer parallaktischen Montierung finden wir um 1610 für das Heliotrop im "Turm der Winde" des Vatikans zur Sonnenbeobachtung (s. Abbildung rechts).

Bei der azimutalen Montierung gibt es zwei Bewegungsachsen, die bei der Nachführung beide aktiv sein müssen, um die Vertikale drehend (im Azimut) und um die Horizontale drehend (in der Höhe/Altitude/Elevation), die gleichfalls im rechten Winkel zueinander stehen. Die azimutale Montierung ist technisch weniger aufwendig, weniger sperrig und stabiler. Für schwere Teleskoptuben sind azimutale Montierungen wesentlich billiger zu bekommen als parallaktische. In den unteren (leichteren) Teleskop-Preisklassen dominiert jedoch die parallaktische Montierung. In der Handhabung ist die azimutale Montierung zweifellos einfacher. Die Nachführung ist jedoch ungenauer, manuell wie elektronisch, daher ist diese Montierung für die Astrofotografie weniger geeignet.

Beide Montierungen, parallaktische wie azimutale, können auch digital über Motoren gesteuert werden. Sie können also Objekte nach entsprechender Justierung ("Alignment") eigenständig ansteuern über Computer, Smartphone oder integrierte Steuerungseinheit und diesen Objekten folgen. Dabei arbeitet die parallaktische Montierung wesentlich genauer als die azimutale, da nur auf einer Achse nachgeführt werden muss, weshalb für die Astrofotografie eigentlich nur sie in Frage kommt. Es gibt allerdings auch sehr gute Bildergebnisse mit azimutalen Montierungen bei entsprechender Nachrüstung durch eine Polhöhenwiege und andere technische Maßnahmen wie Bildbearbeitung.

Ein Sonderfall der azimutalen Montierung ist die Rockerbox, die für Dobsons (= Newtons, die auf dem Boden oder auf dem Tisch stehen) entwickelt wurde, die aber auch behelfsweise andere Tuben tragen kann. Sie ist besonders stabil, kann allerdings nicht so fein geführt werden. Ihre Bewegung erfolgt durch das bekannte "Schubsen" sobald das Objekt am Rand des Bildfeldes angekommen ist. Die Rockerbox ist Stativ und Montierung in einem, da Dobsons auf dem Boden oder (kleinere) auf einem Tisch stehen. Motorensteuerung ist auch hier möglich. Eine erste Idee zur Rockerbox zeigt die Montierung des Herschel-Teleskops von 1790 im Teylers-Museum Haarlem (s. Abbildung links).

Die Entscheidung zwischen den beiden Montierungstypen ist also verbunden mit den Entscheidungen für oder gegen (und ggf. für welche) Astrofotografie und für oder gegen elektronische Nachführung - und abzustimmen mit dem vorgesehen Zeit- und Finanzmittelbudget. Aber da Hobby-Astronomen Tüftler und Bastler sind, werdet ihr auch Dobson-Fans finden, die auf Astrofotografie mit dem Dobson und händische Nachführung schwören - die digitale Bildbearbeitung regelt dann alles! Es geht eben bei der Entscheidung zwischen den Systemen auch ums "Gefühl", um persönliche Vorlieben, um das Handling, die Ästhetik, den Symbolgehalt, das umgreifende Narrativ.

2.2 Brennweite versus Öffnung

Die Brennweite einer Teleskop-Optik bestimmt die mögliche

Vergrößerung. Je länger die Brennweite, um so höher

die mögliche Vergrößerung, die auch abhängig ist von

der Brennweite des Okulars - des Teils beim Auge des

Betrachters. Die Vergrößerung ergibt sich aus "Brennweite

Tubus" : "Brennweite Okular". Also große

Objektiv-Brennweite verbunden mit kleiner Okularbrennweite

ergibt besonders hohe Vergrößerung. Die Öffnung des

Objektivs, des Teleskop-Auges, bestimmt den erfassten

Lichteinfall und damit die Fähigkeit des Teleskops, auch

lichtschwache Objekte sichtbar werden zu lassen und eine

gute Auflösung der Objekte zu liefern. Je weiter die

Öffnung, umso besser können lichtschwache Objekte wie

Galaxien erfasst werden.

Beide Faktoren bestimmen wesentlich die Größe und das

Gewicht einer Ausrüstung. Und zwar nicht nur über Größe

und Gewicht des Teleskops, sondern in der Folge auch über

die notwendige Stabilität von Montierung und Stativ (bzw.

Nachführplattform beim Dobson), die sich gleichfalls im

Gewicht niederschlägt.

Wer Planeten beobachtet, benötigt eine anständige

Vergrößerung, aber auch eine hinreichende Auflösung, um

Oberflächenstrukturen zu erkennen. Wer Deep Sky Objekte

betrachtet, der ist vor allem auf eine große Öffnung mit

entsprechender Lichtaufnahme angewiesen. Eine besonders

hohe Brennweite ist da eher hinderlich, da sie den

Bildausschnitt verkleinert und die Lichtstärke reduziert.

Eine große Brennweite und damit hohe Vergrößerungswerte

sollten in der Amateuer-Astronomie nicht zum Fetisch

gemacht werden. Denn Vergrößerungen ab 300fach führen zu

einer sehr hohen Anfälligkeit für atmosphärische

Bildstörungen und leichteste Erschütterungen. Das kennen

wir bereits vom Blick durch Ferngläser: Je größer der

Vergrößerungsfaktor, umso ruhiger muss unsere Hand sein,

um noch genußvoll betrachten zu können. Schon ab 10facher

Vergrößerung empfiehlt sich beim Fernglas - je nach

Handruhe - die Verwendung eines Stativs oder zumindest

einer stützenden Unterlage. Im übrigen benötigen die

meisten interessanten Himmelsobjekte keine sonderlich hohe

Vergrößerung - und manche Sternhaufen, galaktischen Nebel

oder Galaxien sind mit Vergrößerungen bis 50-fach am

besten zu betrachten!

Die sinnvolle Vergrößerung hängt auch entscheidend ab

von der Öffnung des Teleskops. Je größer die

Öffnung, umso höher kann man auch bei der Vergrößerung

ohne Qualitätsverlust gehen. Denn hohe Vergrößerung

bedeutet zunehmende Dunkelheit und ab einem bestimmten

Grad auch Unschärfe. Als Faustregel kann gelten, dass die

maximale komfortable Vergrößerung etwa dem

Objektivdurchmesser entspricht (die Austrittspupille

beträgt dann allerdings nur noch 1mm!). Angegeben wird

allerdings meist der doppelte Wert. Letztlich hängt der

Wert auch ab vom Betrachtungsobjekt. Lichtstarke Objekte

(die großen Gasplaneten z.B.) ertragen, ja verlangen oft

hohe Vergrößerung.

So erlaubt z.B. eine Brennweite von 900 mm bei einer

kleinen Öffnung von 60 mm (Öffnungsverhältnis 1:15) nur

geringe Vergrößerungen, auch wenn theoretisch mit einem

6mm-Okular eine Vergrößerung von 150fach möglich wäre, mit

2fach-Barlow 300fach - was das Bild dann aber unbrauchbar,

diffus und dunkel macht. Umgekehrt lässt eine Öffnung von

200 mm viel mehr Vergrößerung zu bei einer kleineren

Brennweite von 800 (Öffnungsverhältnis 1:4) - hier könnte

sogar ein Okular mit 4mm eingesetzt werden für eine

200fache Vergrößerung. Solche Optiken - mit kleinem

Öffnungsverhältnis - sind wahre "Lichtmaschinen" und für

die Astrofotografie optimal. Sie werden auch "schnelle"

Optiken genannt, da sie beim Fotografieren kürzere

Belichtungszeiten benötigen.

Ein gängiges Bonmot unter Astronomen lautet daher: Es

gibt drei relevante Faktoren für ein gutes Teleskop, 1.

Öffnung, 2. Öffnung, 3. Öffnung! Ein anderer Spruch

lautet: "Nichts ersetzt Öffnung - außer mehr Öffnung!" Was

von Tagbeobachtern allerdings aus nachvollziehbaren

Gründen nicht unterschrieben wird.

Hohe Vergrößerungen sind empfindlich für atmosphärischen

Störungen (die bei Horizontnähe am größten sind, weshalb

hier geringere Vergrößerungen gewählt werden sollten) und

eine große Öffnung sammelt auch die Lichtverschmutzung,

das Restlicht der Sonne oder eventuelles Mondlicht. Für

den häuslichen Balkon oder Garten ist eine besonders

lichtstarke und/oder vergrößerungsstarke Ausrüstung in

der Regel Verschwendung oder gar kontraproduktiv!

Daher muss eines immer klar bleiben: Der Beobachtungsplatz

ist der wichtigste Faktor, dann folgt das eigene

Sehvermögen, die Übung im Betrachten - und dann erst kommt

der Wert der Ausrüstung! Wer die ersten beiden Faktoren

durch die Ausrüstung kompensieren möchte, wird

zwangsläufig enttäuscht werden und Geld zum Fenster hinaus

werfen! Und er/sie bringt sich um die bereichernde

Erfahrung des "am Himmel" Sehen Lernens!

2.3 Refraktor versus Reflektor

Refraktoren ("Brecher") sind Linsenteleskope, die einen direkten Weg des Lichtes vom Objektiv zum Okular haben. Reflektoren sind Spiegelteleskope, die das Licht vom Hauptspiegel wieder zurück in Richtung Objektiv werfen, wo es vom Fangespiegel aufgenommen und zum Okular hin gelenkt wird. Der hohen Kosten für farbgenaue, lichtstarke Linsensysteme wegen dominieren heute die Reflektoren den Markt für Amateurteleskope.

Refraktoren sind kontrastreicher, da der Lichtweg

direkter ist als bei den Reflektoren. Sie haben keine

"Obstruktion", keinen Lichtverlust durch den Fangspiegel.

Daher sind sie bei detailreichen Objekten (Planeten z.B.)

brauchbarer, haben aber in billigeren Ausführungen

Farbfehler, Farbsäume, bedingt durch die Brechungen in den

Linsen, die mit der Vergrößerung zunehmen. Reflektoren

bringen mehr Licht für weniger Geld. Sie sind bei

lichtschwächeren Himmelsobjekten (Nebel, Galaxien) von

Vorteil. Sie haben die Nachteile, dass sie

kontrastschwächer sind und die Spiegel beim Transport

verruckeln können und nachjustiert werden müssen.

Historisch kamen nach bisherigem Wissenstand im

astronomischen Einsatz die Refraktoren vor den

Reflektoren, mit dem ersten Linsenteleskop des

holländischen Brillenmachers Hans Lipperhey von 1608,

zügig nachgebaut von Galileo Galilei 1609. Linsenteleskope

haben ihren Einblick am unteren Teil des Rohres, was die

Handhabung (außerhalb von Observatorien) bei größeren

Dimensionen schwierig macht. Ihre Herkunft von der Brille

läßt sich schwerlich verkennen. Über die Nutzung optischer

Gläser zur Betrachtung des Mondes spekulierte im Übrigen

bereits Leonardo da Vinci.

Der erste Reflektor wird landläufig Newton zugesprochen,

mit seinem 6'' Fernrohr von 1668. Allerdings hatte der

italienische Jesuit Niccolò Zucchi bereits in seiner

"Optica philosophia" von 1652 berichtet, er habe 1616 ein

Teleskop mit sphärisch gewölbtem Spiegel gebaut. Zucchi

könnte inspiriert gewesen sein durch den in der

Renaissance neu entdeckten Mathematiker Heron, der im 1.

Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Alexandria am Museion

lehrte. Heron konstruierte unter anderem optische

Instrumente mit parabolischen Spiegeln, basierend auf den

Lichttheorien von Diostheus und Diocles. Bei da Vinci gibt

es schon 1512 recht deutliche Hinweise auf die Nutzung

eines Hohlspiegels für die Himmelsbetrachtung. Der erste

parabolische Hauptspiegel (parabolisch bringt eine bessere

Abbildung als sphärisch) für ein Teleskop wurde 1721 von

den Gebrüdern Hadley produziert. Newton-Teleskope haben

den Einblick oben, beim Objektiv.

Inzwischen gibt es zahlreiche weitere gebräuchliche Typen von Reflektoren, neben Newtons sind vor allem wichtig geworden Schmidt-Cassegrains und Maksutovs. Diese haben ein mittiges Loch im Hauptspiegel (geht zurück auf Laurent Cassegrain, 1629-1693), durch welches das Bild vom Fangspiegel in das dann wieder, wie bei den Refraktoren, unten liegende Okular gelangt. Sie werden mit Zenitspiegel oder Amici-Prisma beim Okular zur Einblickumlenkung verwendet oder in Sternwarten auch mit Direkteinblick.

Ein Sonderfall der Reflektoren ist der Schiefspiegler.

Hier befindet sich der Fangspiegel nicht im primären

Lichtweg, vor dem Hauptspiegel, sondern seitlich am Tubus.

Der Hauptspiegel ist leicht geneigt und wirft das Licht

durch eine Öffnung im Tubus nach außen, wo der gleichfalls

leicht geneigte Sekundärspiegel/Fangspiegel das Licht in

einem kleineren Tubus zum Okular führt. Damit hat der

Schiefspiegler - wie ein Refraktor - keine Obstruktion.

Schiefspiegler werden kaum mehr produziert, es gibt aber

gebrauchte ältere Modelle oder Einzelanfertigungen.

2.4 Manuell versus GoTo

Wer mit hoher Vergrößerung schaut, wundert sich, wie zügig

die Objekte aus dem Bildfeld verschwinden. Durch die

Eigendrehung der Erde "bewegt" sich der Sternenhimmel von

Ost nach West, wie auch die Sonne. Der Mond und die Planeten

haben dazu noch ihre (für die kurzfristige Beobachtung nicht

signifikante) Eigenbewegung, während die Eigenbewegungen der

Sterne durch die riesige Entfernung nicht erkennbar sind.

Galileo Galilei hat die Rotation des Sternhimmels noch durch

die freihändige Bewegung seines Teleskops von 1609

ausgeglichen. Zügig wurden jedoch die ersten drehbaren

Halterungen entwickelt, die das Verfolgen der Himmelsobjekte

vereinfachten. Newtons 6'' Teleskop von 1668 ruhte bereits

auf einem hölzernen Kugelkopf mit allseitiger Beweglichkeit.Viele Hobby-Astronomen schwören auch heute noch auf die manuelle Führung des Teleskops, vor allem Dobson-Benutzer. Die Rockerbox zur Führung der Dobsons wird "geschubst" ("to rock" - schütteln, schieben, wackeln), am feinsinnigsten arbeiten parallaktische Montierungen. Und dazwischen liegt ein großes Spektrum mehr oder weniger leicht zu handhabender Montierungen.

Elektromotoren haben die Führung weiter erleichtert. Sie wurden zunächst für größere Teleskope eingesetzt, sind inzwischen jedoch auch im Hobbybereich weit verbreitet, auch bei Dobsons, wo gerne darauf hingewiesen wird, eine bestimmte Motorensteuerung "bewahre das spezifische Dobson-Feeling". Mit den Motoren sind kontrolliertere Bewegungen möglich als mit manueller Führung. Motoren machten auch eine Fernbedienung realisierbar und schließlich das automatisierte Aufsuchen von Objekten und die Steuerung durch Programme, die die Positionsveränderungen durch die Erdrotation oder planetare Eigenbewegungen kompensieren und so die längere Betrachtung sowie Langzeitbelichtungen in der Astrofotografie wesentlich erleichtern.

Eine GoTo-Steuerung des Teleskops hilft nicht nur beim Nachführen, sondern auch beim Auffinden der Objekte. Vor dem Auffinden und Nachführen muss die Steuerung jedoch erst auf den jeweiligen Standort und den entsprechenden Himmelsanblick eingestellt werden. Dies nennt man "Alignment". Es gibt je nach Montierung, Teleskoptyp, Hersteller, Steuerungstechnik, Beobachtungsziel, Genauigkeitsanspruch sehr viele unterschiedliche Alignment-Prozeduren, weshalb ich hier von einer Darstellung absehen muss.

Eine Software kann nach dem Alignment, also der Justierung in Relation zum aktuellen Sternenhimmel, das Teleskop über die Motorensteuerung zu jedem beliebigen im Datenbestand der jeweiligen Software eingespeisten Himmelsobjekt führen. Dies ist das eigentliche "GoTo" ("Gehe Zu"). Auch die Nachführung zur Ortsveränderung der Sterne durch die Erdbewegung oder zur Ortsveränderung der Planeten (bei längerer Beobachtung) wird von der Software übernommen.

In den Prospekten klingt das immer ganz super, in der Praxis gibt es immer wieder Abweichungen im Auffinden der Objekte (knapp daneben ist mit einer hohen Vergrößerung schnell ganz daneben) oder Fehlleistungen bei der Nachführung (ruckartig, ungenau, gar nicht). Hier heißt es, wir kennen es schon: geduldig sein, Fehler aufspüren, genau arbeiten, mit verschiedenen Softwares und Alignmentprozeduren probieren, nicht aufgeben.

Bei einer GoTo-Montierung sollte darauf geachtet werden, dass diese auch manuell zu bedienen ist, etwa bei Stromausfall oder wenn man gerade mal keine Zeit oder Lust auf ein Alignment hat. Häufig ist bei azimutalen Montierungen mit Motorsteuerung eine manuelle Bedienung (also ohne Motoren) nur in der Höhe möglich. Für die Schwenkbewegungen seitwärts ist man da auf das Verdrehen des Stativs angewiesen, was nicht wirklich praktikabel ist.

2.5 Optisch versus digital

Erinnert sich noch jemand an den Aufruhr, als die

Schallplatte durch digitale Schallträger abgelöst wurde? Wie

der Untergang des Musikgenusses beschworen wurde? Als die

Schreibmaschine durch den Computer abgelöst wurde, bestanden

einige Autoren weiter auf der kreative Potenz der

Schreibmaschine - obwohl sie die Schreibmaschine ungern

durch einen Federkiel ersetzt hätten.Für das Teleskopieren zeichnet sich ein ähnlicher Umbruch schon lange schleichend ab, denn was ist Astrofotografie anderes als der Übergang zur digitalen Himmelsbetrachtung? Die Langzeitbelichtung erfolgt mit digitalen Kameras und immer häufiger mit digital gesteuerter Nachführung, das Stacking legt digitale Aufnahmen übereinander und berechnet daraus ein optimiertes Bild. In einem namhaften deutschen Astro-Forum war Ende 2021 der Satz zu lesen: "Immer mehr unserer Foristen sind außerdem dabei mit Astrocameras für EAA aufzurüsten, um endlich mehr als graue Wattebäusche zu sehen." EAA bedeutet "Electronically Assisted Astronomy". Das Okular wird ersetzt durch eine Kamera und diese kann mit einem Laptop und dieses wiederum mit der Motorensteuerung der Montierung verbunden werden. Ausrichtung auf die Objekte, Nachführung und Bilderzeugung können digital gesteuert stattfinden.

Das Crowd-Funding Projekt eVscope des 2015 in Marseilles gegründeten Startups Unistellar hat 2020 ein Teleskop auf den Markt gebracht, das all dies in das Teleskop selbst integriert. Das Teleskop kennt seinen Standort und weiß, worauf es gerade am Himmel gerichtet ist. Und wir können der "allmählichen Verfertigung" des Bildes zuschauen, als schauten wir unserem Gehirn zu, wie es eine Wahrnehmung präzisiert. Heinrich von Kleist hätte vermutlich seine Freude an diesem Teleskop gehabt.

Wird dadurch die Erfahrung des "mit eigenen Augen sehen" zerstört? Gibt es dann noch einen Unterschied dazu, die Objekte einfach gleich auf der Planetariums-App anzuschauen? Die Frage, was eigentlich an der Astronomie so faszinierend sei, stellt sich spätestens mit diesem Teleskoptyp neu. Und jeder, jede wird eine für sich persönlich gültige Antwort finden müssen vor der Entscheidung für oder gegen den Kauf dieses Teleskops. Wobei allerdings (vorläufig noch) der Preis eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Denn es gibt wesentlich leistungsfähigere "konventionelle" Teleskope als das eVscope für weit weniger Geld. Und aufgerüstet mit EAA-Elementen können diese - mit allerdings höherem Geräte- und Zeitaufwand - alles das auch, was das eVscope kann. Und weit mehr!

Für Sonne, Mond und Planeten ist das eVscope wenig geeignet. Seine optische Vergrößerung geht nur bis auf 50fach. Das erreicht schon ein Spektiv, das nur einen Bruchteil des digitalen Teleskops kostet. Die Stärke des Geräts liegt beim treffsicheren elektronischen Auffinden der Objekte, bei der genußvollen Betrachtung von Nebeln und Galaxien auch auf dem häuslichen Balkon, denn es kann die Lichtverschmutzung "rausrechnen". Und es bringt Farbe ins Bild. Was einige Filter zwar auch - filternd, nicht rechnend - können, aber weit schlechter. Auch die EAA kann das, billiger (gemessen daran, dass jeder eh schon ein Laptop, Pad oder Smartphone hat) aber weniger komfortabel. Bei einem aktuell (Stand Februar 2022) vom Produzenten mit 4.500 Euro aufgerufenen Preis (mit Okular, ohne Okular sind es 1.700 Euro weniger) wird dieses digitale Teleskop vorläufig sicherlich ein Nischenprodukt bleiben und vor allem weniger technisch versierte und engagierte Interessenten ansprechen.

Die Gegenüberstellung optisch-digital sollte nicht zu streng genommen werden, sie soll der Analyse helfen, aber keine falschen Alternativen aufbauen! "Digital" ist auf "optisch" angewiesen und "optisch" geht häufig nicht mehr ohne "digital" für die gewünschten Ergebnisse! Entscheiden muss man sich hier letztlich für den Anteil, den man der jeweiligen Komponente zugestehen möchte. Und wer gerne Sahnetorte isst, der muss ja deswegen nicht auf Vollkornbrot verzichten. Wer sich ein Pedelec kauft, wird vielleicht mit mehr Freude als zuvor auch mal wieder auf sein "normales", leichteres, wendigeres, "sportlicheres" Fahrrad steigen.

when a smaller will answer the purpose."

Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822)

3 Ausrüstung

Die Ausrüstung kommt hier mit gutem Grund erst an dritter

Stelle. Denn das Wichtigste bei der Astronomie sind der

Beobachtungsplatz und die Beobachtungszeit. Fremdlichtarm,

weitgehend ohne Luftturbulenzen, erschütterungsfrei, windarm

(Abhilfe kann ggf. ein Beobachtungszelt bringen) sollten sie

sein. Und bei Einsatz von direktem WiFi sollte der Platz

ohne sonstigen nahen WLAN-Verkehr sein. An zweiter Stelle

stehen das Wissen um die Auffindung geeigneter Objekte, die

Geduld bei der Beobachtung und ein geschultes Sehen. Und

dann erst kommt die Bedeutung der Ausrüstung! Vor jedem Zu-

oder Neukauf solltest du dich daher ehrlich fragen, ob es

nicht geboten wäre, zunächst an den ersten beiden

Stellschrauben zu drehen!Wichtige Vorentscheidungen zur Ausrüstung werden oben erklärt in den Kapiteln 2.1 bis 2.5. Du solltest dir klarmachen, was du mit deiner Ausrüstung realistischerweise anfangen möchtest und wirst. Oft passen die Ansprüche nicht zur Ausrüstung, weshalb vor Neukauf und Erweiterungen genau zu prüfen ist, wie weit das Neue zu den Ansprüchen passt - und ggf. auch zum bereits Vorhandenen. Wer vorwiegend Planeten fotografieren möchte, ist mit einem Dobson schlecht beraten. Umgekehrt ist ein Nebel- und Galaxienjäger mit einem Linsenteleskop auf der falschen Spur. Und wenn das mit großen Versprechungen angepriesene neue Okular gar nicht seine Leistung bringen kann, weil das Objektiv zu lichtschwach oder die Tubus-Brennweite zu kurz oder zu lang ist, macht die Anschaffung keinen Sinn.

3.1 Fernglas

Es mag erstaunen, bei der Teleskopierausrüstung mit dem Fernglas zu beginnen. Aber denken wir daran, als Galileo Galilei am 7. Januar 1610 die ersten drei der Jupitermonde entdeckte, tat er dies mit einem "Fernrohr", das er selbst aus zwei Brillengläsern gebastelt hatte nach dem Modell des Holländers Hans Lipperhey, der 1608 den Prototypen entwickelte. Galileis Fernrohr hatte gerade einmal eine 18-fache Vergrößerung! Damit konnte er unser Bild von der Welt verändern! Das können wir heute nicht mehr so einfach, aber wir können unser persönliches Bild von der Welt außerhalb unseres "Dunstkreises" bereichern, schon mit einem schlichten Fernglas! Und zur Erinnerung auch dies: Charles Messier erstellte seinen Katalog teilweise mit 3-Zöllern, also gerade mal 75mm Öffnung (später benutzte er vor allem einen Gregory-Reflektor mit 190mm). Und das heißt, mit dem Bresser Spezial-Astro 20x80 für 160 Euro sind wir in gewisser Hinsicht schon auf dem Ausstattungsniveau von Galilei und Messier! Wir sollten die Fernglas-Astronomie daher nicht gering schätzen!Ein Fernglas gibt uns in Zeiten der Lichtverschmutzung ein bisschen den Sternenhimmel wieder, wie er noch in den 1950er und 1960er Jahren abseits von Großstädten mit bloßem Auge zu erleben war, mit einer prächtigen "Milchstraße". Es hilft bei der ersten Orientierung am Sternhimmel und vor jeder Sitzung zur Vorbereitung der Objektsuche - wenn wir nicht mit GoTo arbeiten. Sofern die Muße dazu da ist, macht es auch großes Vergnügen, einfach erst einmal den sich gerade bietenden Himmel "abzuglasen", wie Jäger das mit ihrem Revier machen. Allerdings sollten wir dabei noch behutsamer streifen, als Jäger dies tun. Darüberhuschen bringt wenig, da wird vieles "übersehen". Für den Mond und die hellen, größeren Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn ist ein Fernglas durchaus hinreichend, um erste schöne Seherfahrungen zu machen. Deep Sky Objekte wie die Plejaden (M45) enthüllen ihren Zauber bereits mit einem Fernglas von 8- bis 10-facher Vergrößerung. Mit einem 8x40, 10x50 oder gar 15x70 Fernglas können Sie in einer klaren Bergnacht im Sommer schon ganz komfortabel und ohne Ausrüstungsschlepperei bis in die Welt der Nebel und Galaxien reisen. Manche Sternhaufen sind mit dem 8x40 Fernglas besser zu betrachten als mit dem Teleskop, da sie bei höheren Vergrößerungen als Haufen sich auflösen und der faszinierende Eindruck verloren geht. Auch kleinere Sternbilder zeigen teilweise erst im Glas ihre Struktur, etwa der wunderschöne Delphin. Also einfach ausprobieren!

Neben der Vergrößerung sollte auch die Öffnung beachtet werden. Bei einem Fernglas 10x70 geht für ältere Betrachter allerdings ein Teil der Lichtstärke ungenutzt verloren, da sie von der Austrittspupille 7mm vielleicht nur noch 5mm aufnehmen können. D.h., sie sehen keinen erheblichen Unterschied zu einem 10x50er Glas, schleppen aber das Gewicht und die Ausmaße eines 70mm-Glases! Womit der dritte relevante Zahlenwert genannt ist: das Gewicht! Mancher schwört auf 900 Gramm als Maximalgewicht für die Freihändigkeit, ich halte 1.400 Gramm bei für mich passender Griffigkeit noch für gut haltbar und es gibt Sterngucker, die auch mit 2.400 Gramm frei zurechtkommen. Das ist abhängig von der Bauweise des Fernglases, von der eigenen Konstitution und der Form der Hände, aber auch von der Zeitdauer der freihändigen Benutzung und den Stützmöglichkeiten ("freihändig" sollte nicht zu eng genommen werden). Die beiden wichtigsten Stützmöglichkeiten sind Anlehnen und Aufstützen der Ellbogen.

Ein großer Nachteil von Ferngläsern (abgesehen von den Großferngläsern/Binokularen mit Winkeleinblick) muss unbedingt beachtet werden: Nacken-, Ellbogen- und Schulterschmerzen sind bei längerer Betrachtung ohne Entlastung vorprogrammiert! Hier helfen nur bewusste Entspannung und der Einsatz von Stützen, Anlehnen an ein Gebäude oder einen Baum, zurückgelehntes Sitzen oder auf dem Rücken liegende Betrachtung mit Polstern. Und ggf. Stative oder Aufhängungen. Dabei muss jeder/jede seine/ihre Lösung finden, die den Nacken-/Schulterbereich und die Arme entlastet. Die optimale Lösung ist ein Campingstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Die Lehne sollte hoch genug sein, auch Nacken und Kopf zu stützen. Verstellbar sollte sie fast bis zur Liegeposition sein. Armstützen sind äußerst hilfreich, um die Ellbogen aufzusetzen und mit den Armen einen flexiblen Stativersatz zu bauen. Grundsätzlich gilt: Machen Sie es sich bequem! Und zwar gleich zu Beginn, nicht erst, wenn die Schmerzen beginnen!

Die Fernglas-Astronomie ist auch eine gute Möglichkeit, mit wenig Aufwand und besser integriert in den Alltag mit knappen Zeitfenstern den Sternhimmel zu erfahren. Nicht Fast-Food, aber auch nicht der aufwendige 3-Sterne-Restaurant-Besuch in 60 Kilometern Entfernung. Sondern ein gesunder Salat oder etwas Obst zwischendurch. Und wir können mit dem Fernglas bereits Vertreter aller besonders relevanten Objektgruppen erreichen, Sterne, Planeten, Trabanten, Kometen, Kugelsternhaufen, Offene Sternhaufen und Assoziationen, kleine Sternbilder, Planetarische Nebel, nicht-planetarische Nebel, Galaxien.

Auch unter Semi-Profis der Astro-Szene gewinnt der gerade Fernglaseinblick immer mehr Freunde. Er ist unmittelbar auf den Blick mit den bloßen Augen zu beziehen, ist räumlich, erlebnisintensiv und macht Zusammenhänge erkennbar. Damit will ich nicht gegen das Teleskop sprechen. Ich verdanke dem einäugigen Teleskopblick unvergleichlich eindrückliche Erfahrungen. Beides hat seine Berechtigung - und auch das ganze Feld dazwischen, mit Bino-Aufsätzen am Teleskop, Doppel-Teleskopen, Winkel-Ferngläsern/Binos und Spektiven.

Gerne wird damit geworben, was mit dem Fernglas "schon zu sehen" sei. Aber auch das, was mit dem Fernglas nicht zu sehen ist, lässt sich oft mit dem Fernglas zumindest erschließen durch "Starhopping". Mit dem Fernglas können wir uns den Zugang zu den Objekten, ihren Positionen am Sternhimmel erarbeiten, auch ohne sie selbst schon zu sehen. Das hilft uns für das spätere Auffinden mit dem Teleskop. Dies ist nebenbei ein Grundmuster der Astronomie: Dass wir von Objekten etwas wissen, ehe wir sie auch wirklich sehen/entdecken.

Und wir gewinnen mit dem Fernglas Beobachtungszeiten. Ein Fernglas braucht keine lange Temperaturanpassung, es ist schnell einsatzbereit, ist flexibel bei den Einsatzorten. Wenn sich in einer sonst günstigen aber bewölkten Nacht mal ein Fenster auftut, kann das Fernglas in kurzer Zeit schöne Seherfahrungen ermöglichen.

Ich habe ein Fernglas immer mit dabei, ein ehrwürdiges und robustes Nikon 8x40 7.5° Sporting II aus den 1990er Jahren, das mit seinem weiten Sehfeld und der ordentlichen Lichtleistung zur Orientierung und zum Auffinden taugt, hellere DSO findet es auch bei leichter Lichtverschmutzung. Wenns mehr Gewicht sein darf, schaue ich mit einem Fujinon 10x50 (extrem brillant) oder einem TS Optics 15x70 (griffiger, lichtstärker). Wenn auch Naturbetrachtung ansteht, nehme ich das DDoptics Pirschler 8x56 mit, das ist handlich, farbtreu und recht brillant. Zuhause mit Aufhängung oder Stativmontierung benutze ich zumeist das TS Optics 20x80 (Stativ) oder das APM 20x110 (Aufhängung).

Exkurs - Einzelne

Ferngläser

Ich stelle hier nicht nur Gläser vor, die ich selber benutze

oder kenne, sondern auch solche, die ich im Kontext dieser

Seite besonders interessant finde - aus unterschiedlichen

Gründen, wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses, wegen der

Eignung für Einsteiger, wegen spezifischer Eigenschaften. Es

geht mir auch darum, einen knappen Überblick zum Angebot für

die astronomische Nutzung zu geben - wobei notgedrungen

manches fehlen muss, Leica und Swarowski etwa wegen des

exklusiven Preisniveaus. Ferngläser haben gegenüber

Teleskopen den Vorteil der einfacheren Handhabung und sie

bieten binokulares, räumliches Zusammenhangs-Sehen. Sie

eignen sich vor allem für die Orientierung und im mobilen

Einsatz. Die 10x70-Gläser sind allerdings nur noch bedingt

geeignet für die freihändige Orientierung. Gläser ab 20x80

erfordern wegen ihrer Vergrößerungsleistung, ihrem Gewicht

und der Länge ein Stativ. Als Faustregel gilt: Über 10facher

Vergrößerung flattert das freihändige Bild, über 1.500 Gramm

Gewicht und 250 mm Länge ist das Glas für längere Zeit

schwer zu halten, unter 80/1000 Gesichtsfeld wird die rasche

Orientierung schwierig. Die genauen Grenzwerte hängen

jeweils von Bauart, Nutzer und Nutzung ab. Ich nehme ein

bestimmtes 1.320-Gramm-Glas noch als leicht wahr, aber eine

anderes, für mich weniger handliches mit 1.460 Gramm bereits

als ausgesprochen schwer!Geordnet sind die Gläser aufsteigend nach ihrer Öffnung, von 50mm bis 100mm. Bei gleicher Öffnung kommt die geringere Vergrößerung zuerst. Geringere Vergrößerung bedeutet größere Austrittspupille (AP) und damit u.U. besseren Lichtempfang im Auge. Da dies aber von individuellen Gegebenheiten (v.a. der persönlichen EP des Auges) abhängt, kann ich das nicht im Vergleich mit der Öffnung werten. Bei einer Entscheidung zwischen 10x50 und 10x70 sollte in jedem Falle geprüft werden, ob man die AP7 von 10x70 überhaupt nutzen kann. 10x70 hat deutlich höheres Gewicht, längere Bauweise, höheren Preis. Die Porro-Prismen der Gläser sind in der Regel in BaK4-Qualität (Barium-Kronglas), Ausnahmen sind Bresser Hunter mit BK7 und Zeiss historisch. Zeiss Conquest und Pirschler verwenden Abbe-König-Dachkant-Prismen, Steiner Observer besonders schlanke Dachkantprismen anderer Bauart.

Manche Puristen sind der Meinung, ein 7x50-Glas sei nur für den Alpenhimmel tauglich, da es unter Siedlungsverhältnissen zu wenig Licht sammle. Ein 70er Glas sammle schließlich etwa doppelt so viel. Das sehe ich - als genießender Amateur - nicht so streng. Faktisch benutze ich zwar freihand vorwiegend mein 15x70er Glas, aber wenn ich mit meinem Fujinon 10x50er vergleiche, kann ich mit dem auch im Siedlungsbereich und vor allem im ländlichen Bereich einiges sehen. Die Lichtsammelleistung (Öffnung zum Quadrat durch EP zum Quadrat) liegt bereits um den Faktor 100 über einem Auge mit 5mm EP. Da Ferngläser im Vergleich mit den meisten Teleskopen (Reflektoren) keine Obstruktion haben, ist die Lichtsammelleistung bei gleicher Öffnung etwas höher. Dazu kommt die größere Austrittspupille durch geringe Vergrößerung als oft vernachlässigter Lichtstärke-Faktor. Was nützt mir eine Öffnung von 80mm, wenn ich bei 20facher Vergrößerung nur eine AP von 4mm habe bei einer EP meines Auges von vielleicht 6mm?

Der Stand für die Preisangaben ist, wo nicht anders angegeben, 2022. Das Angebot ist so umfangreich und differenziert, dass jeder/jede das passende Glas oder die passenden Gläser findet! Gläser mit Winkeleinblick habe ich nicht aufgenommen, Preis und/oder Gewicht führen da sehr schnell in eine andere Liga. Fündig wird man ggf. bei APM Telescopes. Gläser mit Bildstabilisator/Image Stabilization/IS (etwa Canon 15x50 IS) sind teuer und eine AP von 3,33 bei 50mm Öffnung bei Canon bringt für den astronomischen Bedarf sehr wenig Licht. Für den Mondgenuss siehts anders aus, Canon 10x42 L wird dafür gepriesen. Ähnliches gilt für das Zeiss 20x60 S, das gleich mal 7.000 Euro kostet (Stand August 2023). Interessante Besonderheiten sind Sternfeldbeobachter mit Ultra-Weitwinkel wie das Omegon 2x54 für ca. 200 Euro oder Genußgläser wie das Denkmeier Spacewalker 8x42 3D für 300 US-Dollar.

Bresser Hunter 7x50 - Unter 50 Euro kostet dieses bei Tag und bei Nacht gut einsetzbare Porro-Glas mit vollvergüteter Optik und preisgünstiger BK7-Glasqualität (Bor-Kronglas) für die Prismen, Mitteltrieb, Dioptrienausgleich, Gummiarmierung und Stativadapteranschluss. AP 7mm, Gesichtsfeld 122/1000, Nahbereich ab 5 Meter. Länge 190 mm, Gewicht 750 Gramm.

Zeiss 7x50 - Aus alten DDR-Beständen sind bei ebay & Co. Exemplare dieses von der Volkspolizei als "Dienstglas" benutzen Modells mit verschiedenen Bezeichnungen ("Jenoptem", "Binoctem") zu finden, je nach Zustand fallen zwischen 50 und 200 Euro an. Das Modell 10x50 Ost lief unter den Bezeichnungen "Jenoptem" oder "Decarem". Das Modell 10x50 West wurde 1957 bis 1971 produziert, es galt als "Jahrhundertglas". Bei ebay & Co. wird es gelegentlich für etwa 400 Euro angeboten. Alle diese Gläser sind nur aus der Produktion mit vergüteten Linsen noch zu empfehlen.

Nikon Aculon A211 10x50 - Ein Qualitätsglas für etwa 120 Euro. Mehrfachvergütete Linsen, blei- und arsenfreies Eco-Glas BaK4 (Barium-Kronglas), Mitteltrieb, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 7 Meter. Gewicht 950 Gramm. Es gibt eine Palette weiterer Ausführungen des Modells Aculon zwischen 7x35 und 16x50.

Bresser Astro & Marine 10x50 NP - Günstiges Glas, das Wetterfestigkeit für 240 Euro bietet. Mehrfach vergütete Optik, Einzelfokussierung, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 7 Meter. Länge 191 mm, Gewicht 1.165 Gramm. Stativadapter im Lieferumfang. Für gerade mal 65 Euro ist das weniger leistungsfähige, leichtere Bresser National Geographic 10x50 zu bekommen mit Mitteltrieb.

Fujinon 10x50 FMTR-SX - Marinetauglich nach US-Militär-Standard, herausragend für Naturbeobachtungen und Astronomie, was seinen Preis hat: ab 800 Euro. Fujinon EBC-Vergütung, Field-Flattener-Okulare (randscharf). Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +-5, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Augenmuscheln abschraubbar. Passende UHC-Filter erhältlich (überteuert und nicht für Teleskopokulare verwendbar). AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 20 Meter. Länge 195 mm, Gewicht 1.460 Gramm. Eher für größere Hände, brillante optische Leistung.

Minox X-Lite 8x56 - Das komfortable, handliche und leichte Dachkant-Glas für Tag und Nacht vom Traditionshersteller kleiner Spezialkameras gibt es für günstige 280 Euro. Kontraststarke Optik, Dachkantprismen. Mitteltrieb, Dioptrienausgleich +-3, drehbare Augenmuschel mit drei Einstellungen, Schutzgasfüllung. AP 7mm, Gesichtsfeld 112/1000, Nahbereich ab 3 Meter. Länge 166 mm, Gewicht 970 Gramm. Die Minox X-Serie bietet auch das leistungsstarke 8x56 HD-Modell mit ED-Gläsern, größerem Sehfeld und 1.250 Gramm Gewicht für 950 Euro.

Steiner Observer 8x56 - Ein schlankes, leistungsfähiges Dachkant-Glas aus Bayreuth für 550 Euro, geeignet bei Nah- und Fernsicht. High-Contrast-Optik, Mitteltrieb mit Fast-Close-Focus, 3stufig verstellbare Augenmuscheln, Dioptrienausgleich +-4, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 7mm, Gesichtsfeld 112/1000, Nahbereich ab 2 Meter. Funktionstemperaturbereich -15 bis +55 Grad. Länge 200 mm, Gewicht 1.170 Gramm. Interessant ist auch das etwas klobige, einiges teurere, transmissionsstarke (96%) Porro-Glas Nighthunter 8x56 von Steiner mit Festfokus ab 20 Meter und Gesichtsfeld 135/1000.

DDoptics Pirschler 8x56 gen3 - DDoptics aus Dresden/Chemnitz bietet dieses äußerst handliche, vielseitige, kontraststarke Glas mit ausgezeichneten Eigenschaften für die Astronomie zu 600 Euro. Abbe König Dachkantprismen, ED/Extra Low Dispersion-Glas, Mitteltrieb, Smart Fokus (ab 50 Meter ohne Nachfokussierung), Dioptrienausgleich +-4, Augenmuscheln (unflexibel, mit flachem Rand) in drei Stufen drehbar, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. 1,25''-Filter können passgenau aufgelegt werden (Klebeband). AP 7mm, Gesichtsfeld 129/1000, Nahbereich ab 2,5 Meter. Länge 190 mm, Gewicht 1.230 Gramm. Günstiger und leichter (960 Gramm) ist der Pirschler Nachtfalke 8x56 aus Polycarbonat mit etwas bescheidenerer Optik für 300 Euro. Interessant ist auch das EDX 8,5x50 für 1.170 Euro mit auswechselbaren Augenmuscheln (erleichtert den Einsatz von Filtern), es wiegt 870 Gramm.

Zeiss Conquest HD 8x56 - Etwa 1.350 Euro kostet dieses optisch und in der Ausstattung exzellente, schlanke Aluminium-Glas aus Oberkochen, das für Fern- und Nahsicht, hell und dunkel gleichermaßen zu gebrauchen ist. Zeiss T*-vergütete Linsen, Lotu Tec-Beschichtung, Abbe König Dachkantprismen, komfortabler Mitteltrieb (auch mit Handschuhen), Dioptrienausgleich +-4, Augenmuscheln drehbar, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Funktionstemperaturbereich -30 bis +63 Grad. AP 7mm, Gesichtsfeld 125/1000, Nahbereich ab 3,5 Meter. Länge 210 mm, Gewicht 1.265 Gramm.

TS-Optics 10x70 MX ED APO - Ein lichtstarkes Outdoor-Fernglas mit Filteroption unter 400 Euro. Magnesiumgehäuse, sehr ordentliche, mehrfachvergütete Optik, Okulare mit Gewinde für 1,25''-Filter, Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +-5, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss (zu schwach für die Maße dieses Glases). Erstaunlich gut trotz des Gewichts kurzfristig bzw. mit Stütze/Lehne noch freihändig zu handhaben. AP 7mm, Gesichtsfeld 87/1000, Nahbereich ab 10 Meter. Länge 290 mm, Gewicht 2.400 Gramm. Läuft auch unter dem Firmennamen "APM" oder mit der Modellbezeichnung "Marine".

Fujinon 10x70 FMT-SX2 Eines der tauglichsten Ferngläser für den anspruchsvollen astronomischen Gebrauch. Stoßfest und wasserdicht (MT - Marine Tested), Aluminiumgehäuse. Bildschärfe über das ganze Sehfeld (F - Field Flattener). Fujinon EBC-Vergütung. Einzelfokussierung. Großer Augenabstand, 23mm. Gesichtsfeld 93/1000. Hervorragende, lichtstarke Optik, dennoch ist das Glas gut handhabbar. Länge 280 mm, Gewicht 1.930 Gramm. Wird Stand 2026 nicht mehr hergestellt, gebraucht noch zu bekommen. Preis Anfang 2026 für die Fujinon-Modelle 10x70 neu ab 950 Euro.

Omegon Nightstar 15x70/TS-Optics LE 15x70 - Lichtstark und dennoch leicht, für gerade einmal 130 Euro ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann im Winter jedoch innen beschlagen, wie alle nicht schutzgasgefüllten Gläser. Multivergütete Linsen, BaK4-Prismen. Mitteltrieb, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Griffige Porro-Form, mit Ellbogenstütze/Anlehnen noch gut freihändig zu nutzen. AP 4,7mm. Gesichtsfeld 77/1000, Nahbereich ab 10 Meter. Länge 270 mm, Gewicht 1.320 Gramm (ohne Gurt und Abdeckungen). Innen beschlagfrei bleibt im Winter das Bresser Spezial-Astro 15x70 SF für 315 Euro mit 1.900 Gramm Gewicht. Kollimation bei allen dreien meiner TS-Optics-Exemplare vom 15x70er war schlecht, Nachjustieren einfach.

Bresser Spezial-Astro 20x80 - Mit BaK4-Prismen zu einem sehr günstigen Preis von ca. 160 Euro. Mitteltrieb, integrierter, verschiebbarer Stativanschluss. AP 4mm, Gesichtsfeld 56/1000, Nahbereich ab 40 Meter. Länge 330 mm, Gewicht 2.100 Gramm. Höheren Ansprüchen an Optik und Verarbeitung genügt das 600 Gramm schwerere, wetterfeste Modell SF-ED für dann ca. 840 Euro. Es existieren weitere Varianten des Spezial-Astro und bauähnliche Gläser von Omegon und TS-Optics, auch mit Triplet-Objektiven. Sehr gelobt wird auch das Opticron Oregon Observation 20x80. Leichte Farbsäume beim TS-Optics Triplett, Kollimation an meinem Exemplar war schlecht, Nachjustieren einfach.

APM MS 20x100 - Ein leistungsstarkes, wertig gearbeitetes Großfernglas für die Astronomie zu einem soliden Preis von 850 Euro. Die Lichtsammelleistung liegt um 56% über einem Modell 20x80. Magnesiumgehäuse, FMC-Vergütung, BaK4-Prismenglas, Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +- 8! Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, mittige Stange mit abnehmbarem, verschiebbarem Stativanschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 58/1000, Nahbereich ab 40 Meter. Länge 380 mm, Gewicht 3.850 Gramm. Mit ED-Glas 400 Gramm schwerer, für dann 1.200 Euro. Es gibt weitere interessante APM-MS-Modelle. APM liefert auch bewährte Gläser mit Winkeleinblick - die sind allerdings teurer, schwerer, länger.

Das Maximum an Lichtleistung bei einem Fernglas mit Geradeblick bieten Stand März 2023 Gläser mit den Werten 20x110 - mal abgesehen von den exzellenten, aber hochpreisigen und schwierig zu handhabenden Fujinon-Gläsern 25x150 bzw. 40x150. Allerdings liegen die Ausmaße (Gewicht und Länge) bereits in der Kategorie von 6''-Teleskop-Tuben, weshalb die Anschaffung wohl erwogen werden sollte. Die Lichtleistung ist 21% höher als bei 20x100, für Menschen mit einer Eintrittspupille des Auges über 5mm im Effekt noch etwas darüber. Die Länge beträgt bei der ED-Variante von APM stolze 520 Millimeter, das Gewicht 5.600 Gramm, der Preis ca. 1.500 Euro (Stand Mai 2023). Kollimation an meinem Exemplar war schlecht!

3.2 Stativ und Montierung

Für die Himmelsbeobachtung mit dem Fernglas ist eine

Armstütze oder ein Stativ zu empfehlen bei Vergrößerungen

über 10fach. Sonst kommt es zu Wackelbildern, Flackern. Je

näher ein Objekt ist und je höher die Vergrößerung, umso

lästiger das Flackern. Daher sind Saturn und Jupiter nicht

die idealen Fernglasobjekte ohne Stativ. Die meisten

heutigen Qualitätsferngläser haben ein Gewinde an der

Brücke, an dem ein Stativadapter befestigt werden kann, so

dass jedes Fotostativ einsetzbar ist. Besonders sinnvoll ist

die Mittelschiene bei großen Gläsern mit variabler

Positionierung des Stativadapters. Für andere Ferngläser

gibt es brauchbare Halterungen, etwa von Gosky, die mit

elastischen Bändern das Fernglas auf einer Platte

festklemmen, die ihrerseits auf Stative aufgeschraubt werden

kann.Von Stativen zu Ferngläsern sollten allerdings keine Wunder erwartet werden! Die bringen zwar ruhige Bilder, aber im astronomischen Bereich auch Einblickprobleme, sobald wir die Horizontnähe verlassen. Es sei denn, wir verwenden Winkelokulare. Und ein Stativ bringt nur dann ruhigere Bilder, wenn wir Stativ und Fernglas nicht berühren - was schwierig ist, da wir den besten Blick durchs Glas in der Regel dann haben, wenn die Augen an den Muscheln anliegen. Was Stative mit dem Fernglas in der Astronomie auch mit hoher Sicherheit bringen sind

:

Nackenschmerzen.

:

Nackenschmerzen.Für meine kleineren Gläser (Nikon 8x40, DDoptics 8x56, Fujinon 10x50) benutze ich in der Regel kein Stativ. Hier genieße ich die freihändige Führung - natürlich bei Bedarf und Möglichkeit mit Sitzgelegenheit, Nackenstütze, Ellbogenstütze. Ein Bodensitz, ein Campingstuhl mit Armstützen und verstellbarer Rückenlehne oder eine Matte sind außerordentlich nützlich und oft wertvoller (und rückenschonender) bei der Fernglasnutzung als ein Stativ!

Bei schweren Gläsern oder Spektiven greife ich gelegentlich zu einem schwingungsarmen Stativ mit der schlichten azimutalen Fernglasmontierung von TS Optics mit Prismenklemme plus Prismenschiene und Gegengewicht - siehe Abbildung rechts mit TS Optics 20x80. Die taugt auch für leichtere Teleskoptuben. Allerdings ist sie nicht sonderlich gut in einer Position zu fixieren ohne dabei wieder die Position zu verlieren. Besser fixierbar und steuerbar ist ein Fluid-Neiger. Neiger packen allerdings nicht so viel Gewicht. 2 Wege reichen für den astronomischen Bedarf. Wer einen 3-Wege-Neiger schon für Foto/Video hat, kann damit natürlich auch arbeiten - ich verwende den MHXPRO-3W von Manfrotto (Friction). Zu beachten ist allerdings, dass Neiger für die Fotografie oft nicht wesentlich über Horizontniveau zu heben sind im regulären Gebrauch, für die Astronomie müssen sie gedreht werden. Für schwere Gläser kann auch eine Gabelmontierung in Frage kommen, etwa von Omegon oder APM.

Die tragfähigen, flexiblen und bildstabilen Parallelogramm-Montierungen mit Gegengewicht sind kostspielig und nicht für jeden befriedigend. Es gibt von Omegon die Pro Kolossus, von Farpoint die UBM (günstiger direkt aus den USA) oder von Bresser die Slider-Montierung für etwa 800 Euro. Wer es besonders komfortabel möchte, kann sich für 3.500 Euro (alle Preisangaben Stand 2022/23) die 10Micron Montierung von Leonardo anschaffen. Der Eigenbau ist billiger und durchaus machbar. Dazu gibt es auf Foren zahlreiche Modelle und Bastelanleitungen. Ein Nachteil der Parallelogramm-Montierungen ist ihre raumgreifende Sperrigkeit.

Grundsätzlich können auch Teleskopmontierungen - mit einem kleinen Anbau - Ferngläser aufnehmen. Allerdings empfehlen sich nur azimutale Montierungen, bei parallaktischen müsste man sich gelegentlich den Hals sehr verrenken bei der Beobachtung. Besonders nützlich sind Teleskop-Montierungen, wenn eine GoTo-Steuerung integriert ist. Dann können wir auch mit dem Fernglas automatisch ein Objekt nachverfolgen oder neue Objekte aufsuchen. Allerdings: Ohne Winkeleinblick gibt es bei größeren Zielhöhen Nackenprobleme, vor allem bei kurzem Stativ!

Zu

beachten ist dabei:

Zu

beachten ist dabei:1. Das Tragevermögen der Montierung darf nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich, vor allem bei einseitiger Belastung, das Tragevermögen maximal zu etwa 2/3 auszunutzen. Da die Schwerpunkte beim Fernglas anders als beim Tubus liegen, kann es sonst zu Schäden an der Montierungssteuerung kommen.

2. Das Fernglas sollte etwa auf der Höhe der Schwalbenschwanz/Prismenschienen-Aufnahme der Montierung angebracht sein, um Hebelwirkungen zu reduzieren (die bei lichtstarken Porrogläsern der Breite wegen schon zwangsläufig auftreten). Es kann sonst passieren, dass die Montierung sich spontan bewegt mit dem Gewicht des Fernglases.

Erfolgreich ausprobiert habe ich es mit dem 15x70-Glas von TS-Optics auf einer Celestron NexStar-Montierung. Aber Achtung: Sobald es Richtung Zenit geht, wird der Einblick schwierig, da das Stativ zur NexStar sehr kurz ist und man ohne Winkeleinblick dann auf den Boden hocken oder knien muss, um noch durchs Glas schauen zu können. Für mein größtes Fernglas, das 20x110 von APM, habe ich mir die Skywatcher GTiX-Reisemontierung zugelegt (s. unten). Diese Montierung lässt sich auch in beiden Achsen frei bewegen, ohne dass die Positionierung verloren geht! Leider klemmt das Teil bei freier Bewegung azimutal ab 4 Kilogramm einseitiger Zuladung. Gesteuert wird mit der sehr brauchbaren SynScan-App. Mit dieser Kombination, Fernglas, GTiX und SynScan, bin ich insgesamt zufrieden. Auch wenn sie mir nicht die Freiheit gibt, die ich mit der Fernglasaufhängung habe, die im folgenden Exkurs beschrieben wird.

Eine erste - starre - Stativmontierung mit Gegengewicht für das Fernglas hat die Firma Zeiss in den 30er Jahren entwickelt (siehe Foto links).

Exkurs:

Fernglasaufhängung

Wer regelmäßig auf einer  Loggia oder unter einem Vordach

beobachtet, der hat vielleicht die Möglichkeit, eine

besonders günstige und praktische Haltevariante für

gewichtige Ferngläser auszuprobieren: An einem Balken über

meiner Loggia habe ich mit 2 Ösen, 2 Umlenkrollen,

Gegengewicht und Seil eine optimal bewegliche Aufhängung

gestalten. Als (variables) Gegengewicht benutze ich einen

Camping-Trinkwasserbeutel. Siehe Abbildung links mit TS

Optics 20x80 Triplet (Gewicht 2,4 kg). Diese

Hänge-Lösung bringt zwar kein ganz ruhiges Bild (Jupiter und

Saturn sollte man damit nicht betrachten), entlastet aber

die Arme und den Rücken vom Gewicht des Fernglases, ist

enorm flexibel und erspart bei halb liegendem Sitz die

Nackenknickungen beim Blick durch das Fernglas, die am

Stativ fast immer auftreten!

Loggia oder unter einem Vordach

beobachtet, der hat vielleicht die Möglichkeit, eine

besonders günstige und praktische Haltevariante für

gewichtige Ferngläser auszuprobieren: An einem Balken über

meiner Loggia habe ich mit 2 Ösen, 2 Umlenkrollen,

Gegengewicht und Seil eine optimal bewegliche Aufhängung

gestalten. Als (variables) Gegengewicht benutze ich einen

Camping-Trinkwasserbeutel. Siehe Abbildung links mit TS

Optics 20x80 Triplet (Gewicht 2,4 kg). Diese

Hänge-Lösung bringt zwar kein ganz ruhiges Bild (Jupiter und

Saturn sollte man damit nicht betrachten), entlastet aber

die Arme und den Rücken vom Gewicht des Fernglases, ist

enorm flexibel und erspart bei halb liegendem Sitz die

Nackenknickungen beim Blick durch das Fernglas, die am